歷史建築特色及風格

返回

油街實現的二級歷史建築群,前身為1908年建成的香港遊艇會會所,是北角於1930年代填海工程前,原海岸綫上唯一現存的建築物。建築以紅磚、粗灰泥外牆、外露的煙囪及水管等美學特色,展現出早期「藝術與工藝」建築風格所追求的結構美感。

舊門鉸

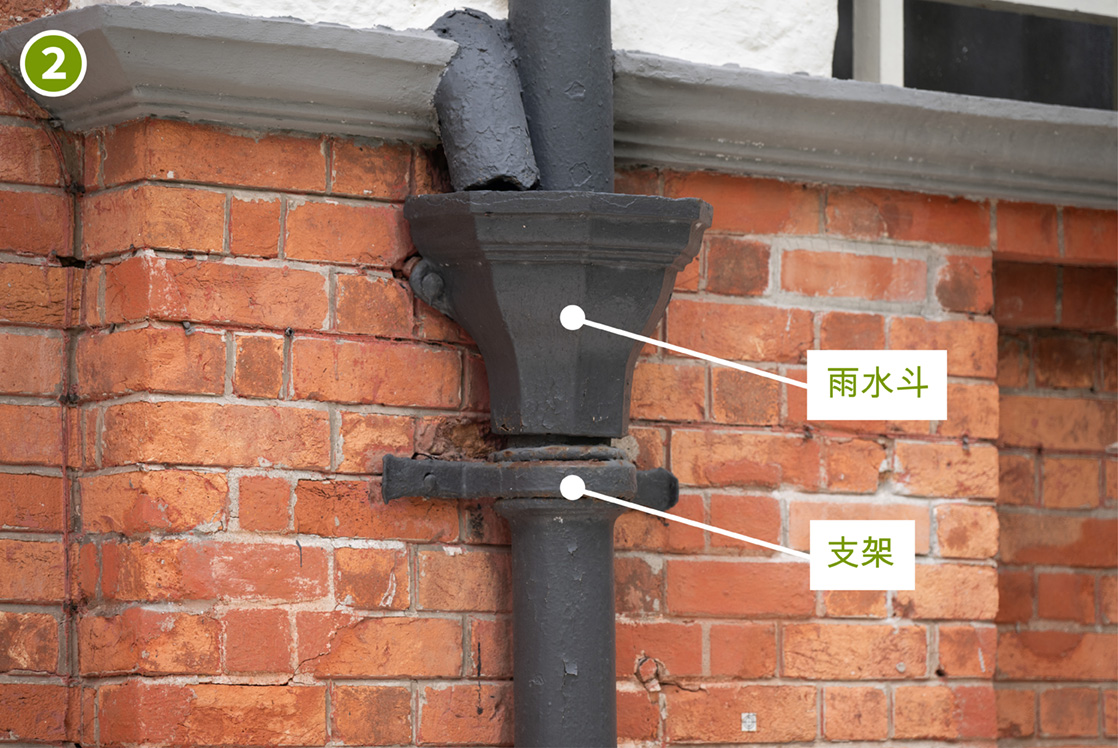

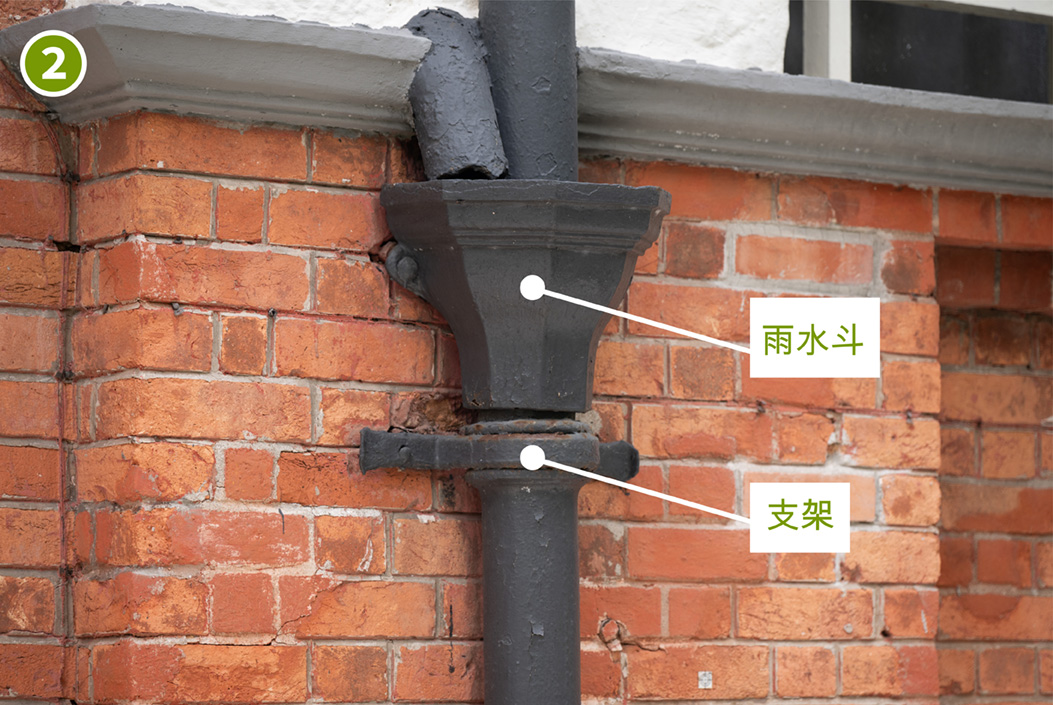

原本鑲嵌在花崗岩的鐵製門鉸,至今仍保留在弧型門口上,呈現建築群落成之初的大門設計。引水管的雨水斗及支架

在建築群的四面外牆上,均可見刻意外露的黑色引水管,配有造工精細的雨水斗及支架。其建成年份可追溯到遊艇會時期,並延續至改劃為政府物料供應處初期。這種外露式引水管的設計風格,亦可見於香港其他藝術與工藝風格的歷史建築,例如位於大埔的前政務司官邸,以及位於土瓜灣的牛棚藝術村。主樓一面向電氣道的窗戶

弧形拱頂門窗廣泛地應用於建築群中較重要的空間,展現出藝術與工藝風格的建築特色。而次要的空間則採用長方形門窗,營造低調效果,主次分明。主樓上的煙囪

整個建築群的屋頂設有五個煙囪,其尺寸、排氣口形狀及傾斜度都不盡相同,刻意避開規整一致的設計手法,是藝術與工藝風格建築的一大特色。原裝門柄

主樓部份門上仍保留原裝門柄,在活化的同時盡力保存原貌。門鉸鏈

門窗上仍保留原裝門鉸鏈,至今仍運作良好,能夠將整扇大門270度完全開啟。紅磚牆

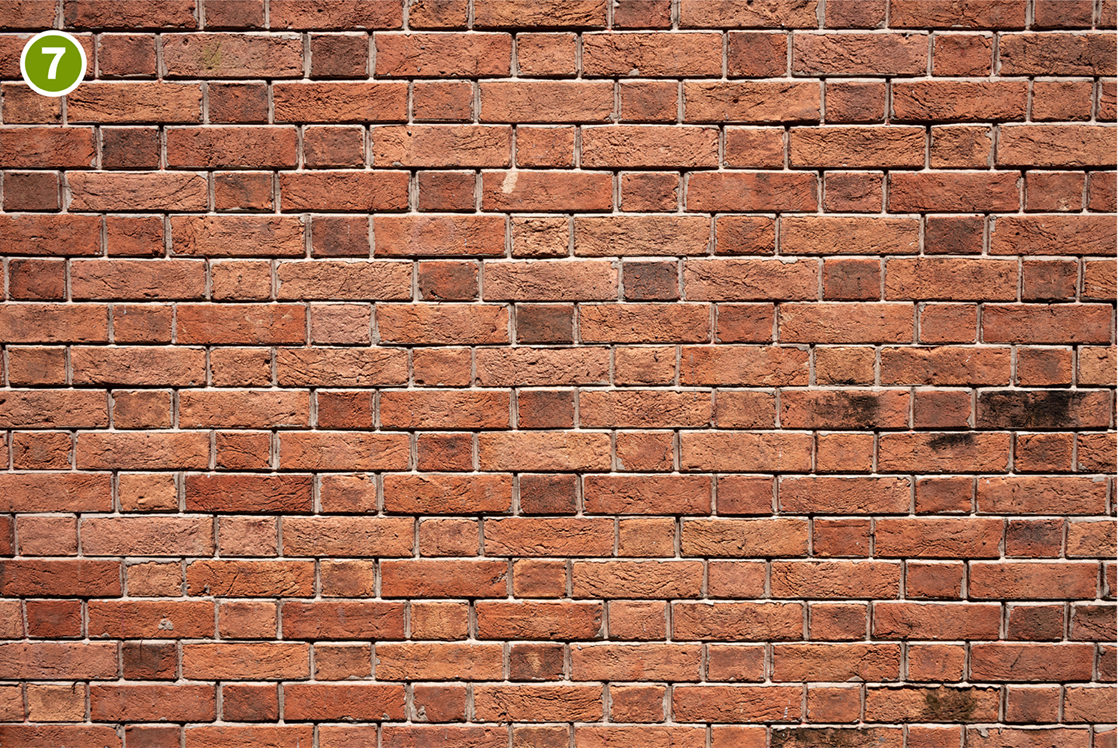

紅磚牆採用法蘭德斯式砌法,是一種具裝飾性的砌築方法。這種砌法的特點是交替排列每行磚塊:磚的側面和磚的末端交替排列,能夠賦予牆面視覺效果,與粗灰泥外牆形成鮮明的對比,富有特色。外露的屋頂結構

外露的屋頂結構及單柱桁架,是藝術與工藝風格建築的一大特色。舊木橋承托

建築群落成之初,兩座附屬建築物之間以一道木橋連接,直到1975年才更換成現今所見的鋼橋。現牆身仍可見兩塊花崗岩承托,相信是當年用以支撐木橋的構件。混合不同形式的瓦頂

建築群的屋頂融合多種形式,包括四坡屋頂、金字塔形屋頂和其他不規則的屋頂形式,構成層次分明且富有趣味的立面。屋頂同時採用嶺南雙筒雙瓦鋪砌方式,有效促進疏氣與通風,以應對香港潮濕炎熱的天氣,是藝術與工藝風格建築的重要特徵。水泥樓梯興建計劃平面圖(局部)及附屬建築物水泥樓梯的歷史痕跡

圖片由建築署提供附屬建築物的水泥樓梯於1975年加建,取代原先設於露台內的木樓梯。至今地上仍留有長方形痕跡,成爲推斷原有樓梯井位置的重要綫索。