历史建筑特色及风格

返回

油街实现的二级历史建筑群,前身为1908年建成的香港游艇会会所,是北角于1930年代填海工程前,原海岸綫上唯一現存的建筑物,建筑以红砖、粗灰泥外墙、外露的烟囱及水管等美学特色,展现出早期「艺术与工艺」建筑风格所追求的结构美感。

旧门铰

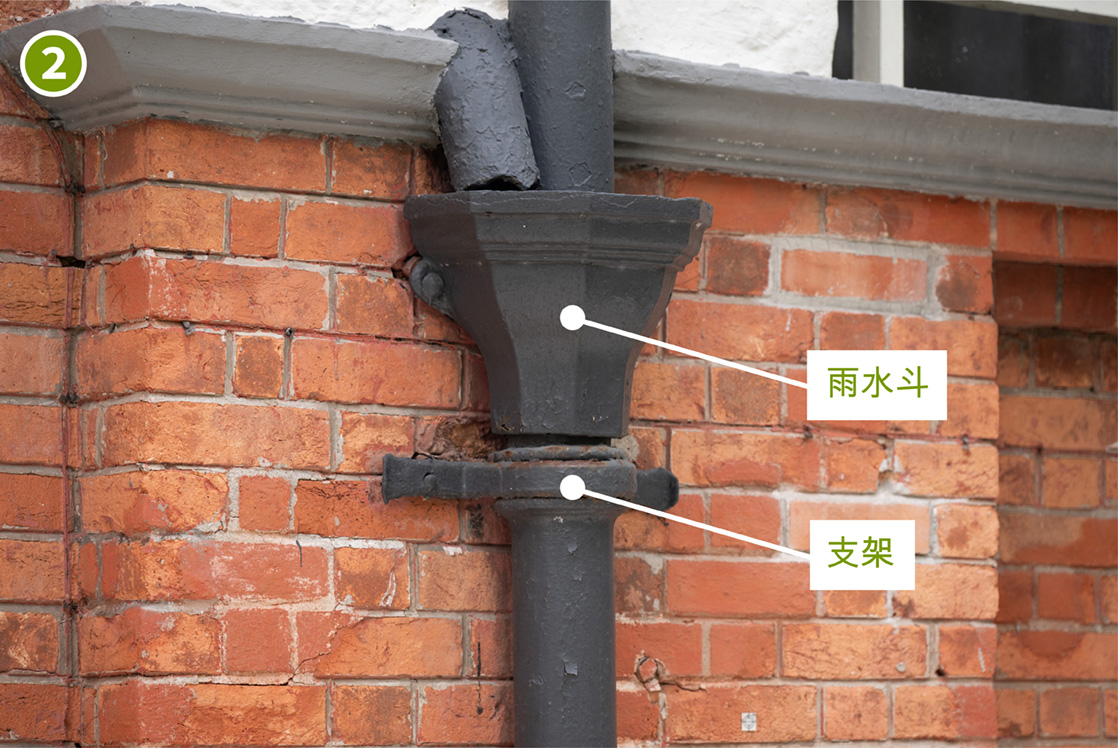

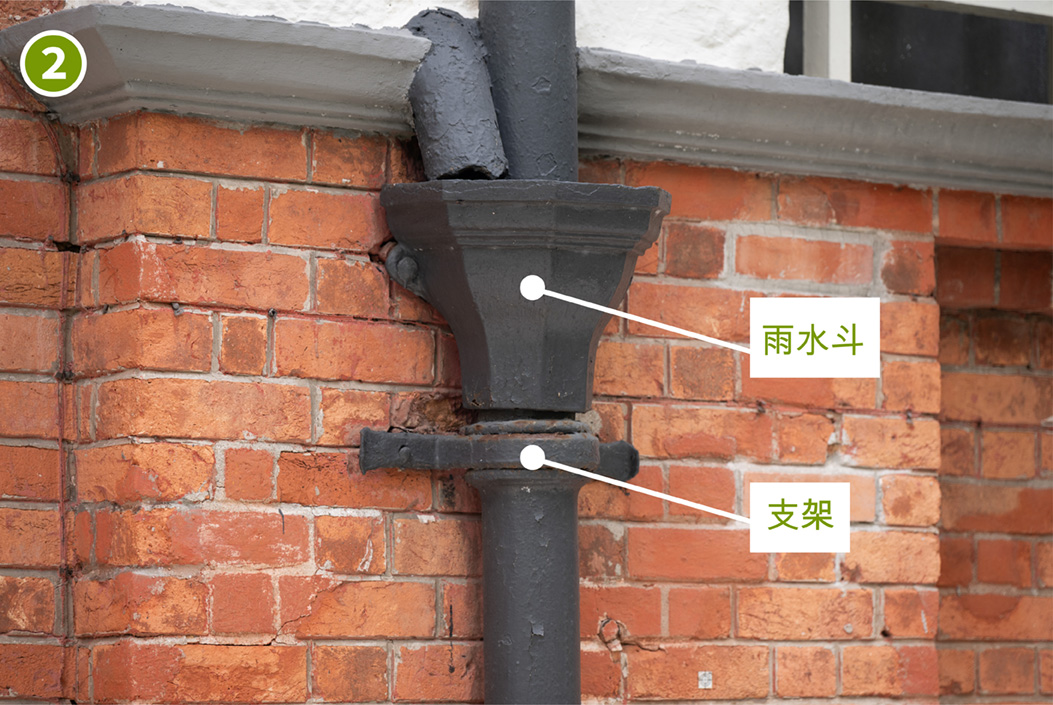

原本镶嵌在花岗岩的铁制门铰,至今仍保留在弧型门口上,呈现建筑群落成之初的大门设计。引水管的雨水斗及支架

在建筑群的四面外墙上,均可见刻意外露的黑色引水管,配有造工精细的雨水斗及支架。其建成年份可追溯到游艇会时期,并延续至改划为政府物料供应处初期。这种外露式引水管的设计风格,亦可见于香港其他艺术与工艺风格的历史建筑,例如位于大埔的前政务司官邸,以及位于土瓜湾的牛棚艺术村。主楼一面向电气道的窗户

弧形拱顶门窗广泛地应用于建筑群中较重要的空间,展现出艺术与工艺风格的建筑特色。而次要的空间则采用长方形门窗,营造低调效果,主次分明。主楼上的烟囱

整个建筑群的屋顶设有五个烟囱,其尺寸、排气口形状及倾斜度都不尽相同,刻意避开规整一致的设计手法,是艺术与工艺风格建筑的一大特色。原装门柄

主楼部份门上仍保留原装门柄,在活化的同时尽力保存原貌。门铰链

门窗上仍保留原装门铰链,至今仍运作良好,能够将整扇大门270度完全开启。红砖墙

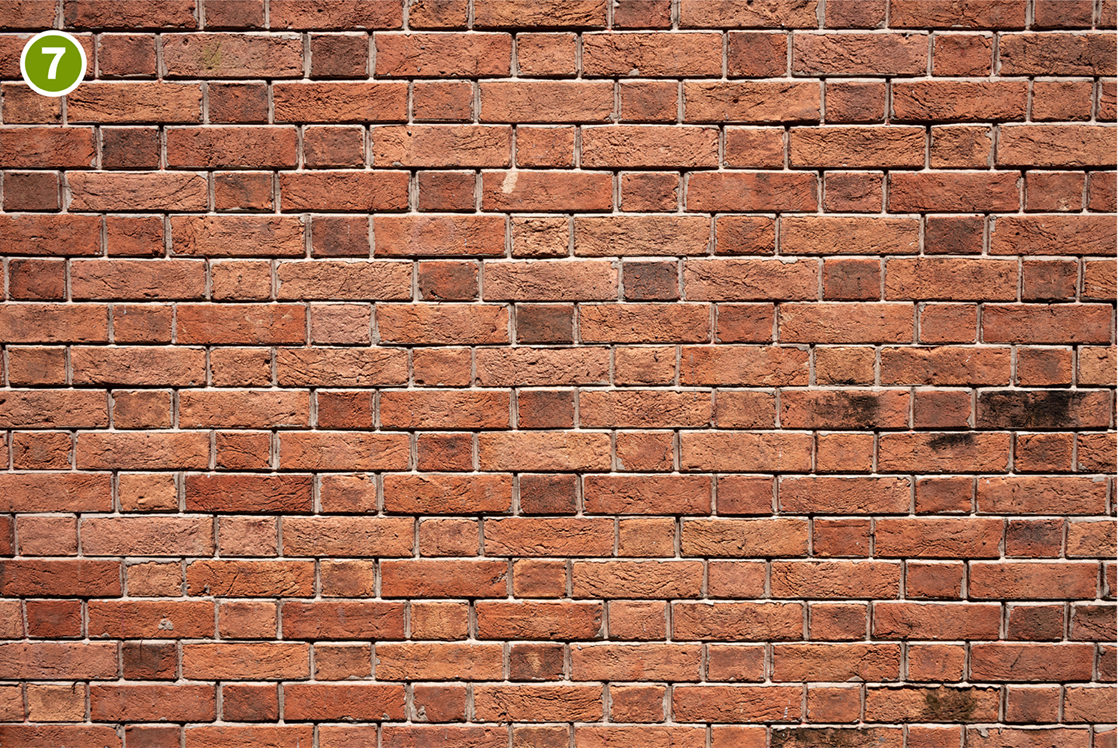

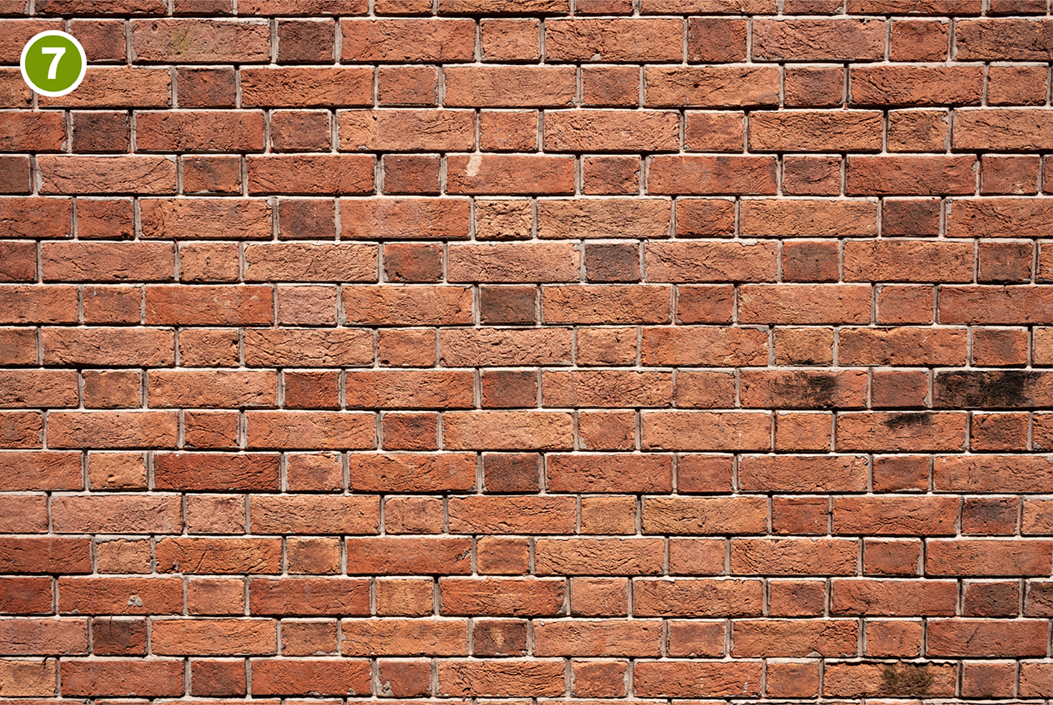

红砖墙采用法兰德斯式砌法,是一种具装饰性的砌筑方法。这种砌法的特点是交替排列每行砖块:砖的侧面和砖的末端交替排列,能够赋予墙面视觉效果,与粗灰泥外墙形成鲜明的对比,富有特色。外露的屋顶结构

外露的屋顶结构及单柱桁架,是艺术与工艺风格建筑的一大特色。旧木桥承托

建筑群落成之初,两座附属建筑物之间以一道木桥连接,直到1975年才更换成现今所见的钢桥。现墙身仍可见两块花岗岩承托,相信是当年用以支撑木桥的构件。混合不同形式的瓦顶

建筑群的屋顶融合多种形式,包括四坡屋顶、金字塔形屋顶和其他不规则的屋顶形式,构成层次分明且富有趣味的立面。屋顶同时采用岭南双筒双瓦铺砌方式,有效促进疏气与通风,以应对香港潮湿炎热的天气,是艺术与工艺风格建筑一大特征。水泥楼梯兴建计画平面图(局部)及附属建筑物水泥楼梯的历史痕迹

图片由建筑署提供附属建筑物的水泥楼梯于1975年加建,取代原先设于露台内的木楼梯。至今地上仍留有长方形痕迹,成为推断原有楼梯井位置的重要线索。